Senza categoria

28 ottobre 2011- 5 maggio 2012 Milano – Iniziazione alla clinica psicanalitica

Il Laboratorio freudiano di Milano propone un ciclo seminariale d’iniziazione alla clinica psicanalitica, fra gli ospiti stranieri N. Dissez, Gerard Amiel, Jean-Paul Hiltenbrand, Jean pierre Lebrun, J.L. Chaissaing, Françoise Rey Sentennac, Ch. Rey.

Per il programma vedi qui

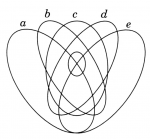

Seminario di Topologia dell’ALI-in-Italia

Il 18-19 novembre 2011 a Roma e il 2-3 marzo 2012 a Napoli atelier di topologia sul nodo borromeo con la partecipazione del dott. Bernard Vandermersch, psichiatra, psicanalista, ex presidente dell’ALI.

Il 18-19 novembre 2011 a Roma e il 2-3 marzo 2012 a Napoli atelier di topologia sul nodo borromeo con la partecipazione del dott. Bernard Vandermersch, psichiatra, psicanalista, ex presidente dell’ALI.

Gli incontri previsti sono:

18-19 novembre Roma, presso la sede del Laboratorio freudiano in via Corsini 11

2-3 marzo Napoli, presso la sede Hde dell’ALdN, p.zza Nilo 7

ottobre 2011- maggio 2012 ciclo di seminari – Napoli

L’Associazione Lacaniana di Napoli (ALdN) propone da ottobre 2011 a maggio 2012 un programma di seminari e conferenze su Le strutture cliniche e la direzione della cura: isteria, anoressia, nevrosi ossessiva con l’intervento di psicanalisti e studiosi italiani e francesi. Il programma dettagliato sarà consultabile a partire da settembre su www.associazionelacaniana.eu Le iscrizioni al corso sono attive da maggio ad ottobre 2011 scrivendo a: associazione.lacaniana@gmail.com o telefonando al 333.7069290

scarica il programma

Un cartel, costituito da un numero ristretto di persone, sarà impegnato un sabato al mese, a partire dal 15 ottobre, nella lettura e commento del seminario RSI a cui è dedicato lo studio del seminario d’estate internazionale.

Scuole di specializzazione

Il Laboratorio Freudiano per la Formazione degli Psicoterapeuti è stato costituito nel novembre del 1993 per impulso di Muriel Drazien.

Emanazione dell’Associazione Psicanalitica Cosa Freudiana, operante dal 1982 per diffondere ed esercitare la clinica lacaniana in Italia, il Laboratorio è stato concepito per lavorare (nell’ambito del quadro giuridico italiano e nella scia dell’idea lacaniana di Scuola) sulla pratica clinica che la società riconosce sotto il nome di psicoterapia e sulla domanda di formazione degli aspiranti operatori in questo settore.

Il Laboratorio è stato approvato con D. M. nr. 509/98 del 20.01. 2001.

L’attività didattica e pratico-formativa del Laboratorio si prefigge di fornire gli strumenti di base che permettano all’allievo di:

- orientarsi all’interno dei fondamentali modelli clinici e teorici;

- avviarsi a quella pratica dell’ascolto, che consente di formulare una diagnosi differenziale e di scegliere le modalità più appropriate per intervenire, in ambito istituzionale e privato, sul disagio clinico in tutte le varietà (quantitative e qualitative) delle sue forme.

L’intervento si intende rivolto a soggetti singoli o inseriti in gruppi in cui operano dinamiche transferenziali.

Il Laboratorio freudiano insiste sulla centralità della clinica e sulla formazione degli analisti. Quest’ultima è incentrata sull’analisi personale, poiché solo tale analisi costituisce la condizione indispensabile per introdursi alle dinamiche transferenziali che operano nella cura e ne costituiscono il supporto e il motore.

SEDI DEL LABORATORIO

ROMA:

Lungotevere degli Artigiani 30 – 00153 Roma

cell.: 347.7475703

Sito Web: www.lacanlab.it e-mail: lacanlab@fastwebnet.it

MILANO:

Via Luosi 29 – 20131 Milano

Tel./Fax. 02 2364412 o 347.8445889

Sito Web: www.freudlab.it e-mail: infofreudlab@gmail.com

M. Drazien – “L’inconscio è il sociale” di M. Fiumanò

L’INCONSCIO È IL SOCIALE

Desiderio e godimento nella contemporaneità

È il libro che ci parla dal divano, quando i pazienti si ritrovano nel discorso dell’autore, e impone la sua narrazione nel cuore della seduta analitica. Quale strada migliore per cercare di capire il senso di un libro che mette al centro l’inconscio e il suo riflesso sociale?

Marisa Fiumanò, facendo parlare l’insegnamento di Jacques Lacan, ha introdotto nella bibliografia psicanalitica italiana un argomento finora inesplorato: L’inconscio è il sociale detta il titolo che viene completato dal sottotitolo che gli tiene bordone: Desiderio e godimento nella contemporaneità. (Bruno Mondadori, 2010)

La psicanalisi (senza la “o” del termine più comune in italiano, «psicoanalisi», che troppo rinvia alla «psico-logia» e ne presuppone la derivazione) è spesso criticata, e persino talvolta derisa per una sua pretesa autoreferenzialità. Totalmente centrata sull’individuo e sui suoi problemi, la pratica analitica può apparire come estranea alla società. E si è dovuta addirittura affrancare dalla credenza che si trattasse di una pratica «anti-sociale».

Effettivamente la psicanalisi è un’esperienza di discorso alla quale un individuo si assoggetta. Ma è proprio il discorso, che va inteso come una forma di «legame sociale», secondo la formulazione a cui si perviene seguendo il filo del pensiero di Jacques Lacan, a partire da Freud.

Ma se vogliamo interrogare la parola per capire di che cosa sia fatta la pratica nata con Freud, e da Freud fondata sul concetto di inconscio, a sua volta strutturato come un linguaggio, dobbiamo capire quanto e come l’inconscio sia stato mal compreso e degradato, dalla marea postfreudiana, nel corso della storia della psicanalisi.

Il sociale ha così preteso di invadere l’individuo, superare l’inconscio attraverso una pratica di ortopedia del comportamento. Una cultura, sintesi di terapia e ideologia, che esclude l’inconscio e quindi oscura il soggetto per adattare l’individuo ai dettati del sociale.

Si può stabilire una specularità ideale fra il ritorno a Freud di Lacan e il recupero meno noto che già nel 1972 proprio Lacan fece di Marx. Freud e Marx! La bipolarità del ventesimo secolo: individuo e società.

Marisa Fiumanò a dispetto della caduta d’interesse che ha offuscato l’immagine storica dell’inventore del comunismo, ritrova nel filosofo tedesco il filo che ci porta ad affrontare il problema delle ricadute della struttura economica, che in ultima analisi dovrebbe condizionare la sovrastruttura culturale politica e quindi sociale. Il capovolgimento però è totale, perché non può esserci superamento dialettico, una conciliazione superiore attraverso l’aufhebung di Hegel: il «plusgodere» (le plus-de-jouir) si struttura come un «plusvalore» (la plus-value).

«Le discours du capitaliste» come lo chiama Lacan, che lo situa all’interno del discorso del padrone («discours du maitre») mostra tutta la sua inadeguatezza. Nella psicanalisi il «soggetto» (l’individuo) è il soggetto del desiderio e l’«oggetto» è la causa del desiderio.

«Se il capitale propone le sue merci come sostitutive dell’oggetto e cioè come oggetti della soddisfazione, del benessere, della felicità, se ci tenta con le sue promesse, è evidente che non può mantenerle (…) Se la merce potesse davvero sovrapporsi agli oggetti oscuri che tormentano il nostro desiderio, se potessimo appropriarcene, possederli, consumarli, goderne ed esserne soddisfatti, la psicanalisi avrebbe esaurito la sua funzione. Potremmo sbarazzarci di Freud…»: citiamo Fiumanò, non solo per sottolineare come l’obbligo di godere implichi l’eclissi del desiderio, ma per arrivare a toccare quel punto in cui la mutazione culturale introdotta dal liberalismo economico incoraggia un edonismo senza freni. Il motore non è più il desiderio ma il godimento. Non solo il desiderio non è più rimosso, ma sono le manifestazioni del godimento che dominano attraverso il sociale.

La scelta della copertina, un quadro neoclassico del preraffaellita John William Waterhouse, che mostra le figlie di Danao, eternamente costrette dalla condanna divina, per aver ucciso i mariti, a riempire una botte impossibile da colmare perché bucata, rimanda con suggestione realistica alla metafora di Lacan sull’impossibilità di misurare e contenere il godimento.

Attenzione. Nella scrittura di Marisa Fiumanò la strumentazione lacaniana non impedisce di affrontare la realtà dei temi che la contemporaneità ci impone: da Internet alla Procreazione assistita, da Eluana Englaro all’Anticristo di Lars von Trier, dal Prozac alla New Age, dal fanatismo religioso al totalitarismo storico… E ce n’è anche per Berlusconi!

Tutto però si tiene intorno al problema cruciale: «… preservare, attraverso il lavoro psicanalitico, la sua clinica, il suo insegnamento, la sua divulgazione, quello che si può considerare una caratteristica precipua dell’umanità, vale a dire la possibilità di analisi, di riflessione e di scelta in un’epoca che non lascia spazio a nessuna delle tre».

Chi ha militato nel Sessantotto radicale, ricorda ancora l’eco delle discussioni intorno alla NEP, la nuova politica economica di Lenin. NEP è qui invece, usato come un motto di spirito, acronimo di Nuova Economia Psichica concetto elaborato da Charles Melman, storico membro dell’Ècole Freudienne e fondatore dopo la dissolution dell’Association Lacanienne Internazionale, per andare al di là di Lacan senza allontanarsene, cioè rimanendovi dentro. Dentro il discorso della psicanalisi si percepisce la sfida in atto di fronte a società mutanti, dove i concetti di democrazia o individuo, liberalismo o egualitarismo, massa e potere non corrispondono più alle parole che li designano.

Mi piace raccogliere la sfida che, in sintonia con lo psychanaliste engagé di Melman, ci viene proposta da Marisa Fiumanò: «Senza la clinica il discorso della psicanalisi sarebbe un discorso fra gli altri, sorretto da una pretesa razionale e illuminista; la clinica invece gli conferisce il tratto di verità che lo rende privilegiato e assolutamente originale».

Muriel Drazien

Membro della segreteria permanente dell’Association Lacanienne Internationale

su “L’inconscio è il sociale” di M. Fiumanò – M. Drazien

L’INCONSCIO È IL SOCIALE

Desiderio e godimento nella contemporaneità

È il libro che ci parla dal divano, quando i pazienti si ritrovano nel discorso dell’autore, e impone la sua narrazione nel cuore della seduta analitica. Quale strada migliore per cercare di capire il senso di un libro che mette al centro l’inconscio e il suo riflesso sociale?

Marisa Fiumanò, facendo parlare l’insegnamento di Jacques Lacan, ha introdotto nella bibliografia psicanalitica italiana un argomento finora inesplorato: L’inconscio è il sociale detta il titolo che viene completato dal sottotitolo che gli tiene bordone: Desiderio e godimento nella contemporaneità. (Bruno Mondadori, 2010)

La psicanalisi (senza la “o” del termine più comune in italiano, «psicoanalisi», che troppo rinvia alla «psico-logia» e ne presuppone la derivazione) è spesso criticata, e persino talvolta derisa per una sua pretesa autoreferenzialità. Totalmente centrata sull’individuo e sui suoi problemi, la pratica analitica può apparire come estranea alla società. E si è dovuta addirittura affrancare dalla credenza che si trattasse di una pratica «anti-sociale».

Effettivamente la psicanalisi è un’esperienza di discorso alla quale un individuo si assoggetta. Ma è proprio il discorso, che va inteso come una forma di «legame sociale», secondo la formulazione a cui si perviene seguendo il filo del pensiero di Jacques Lacan, a partire da Freud.

Ma se vogliamo interrogare la parola per capire di che cosa sia fatta la pratica nata con Freud, e da Freud fondata sul concetto di inconscio, a sua volta strutturato come un linguaggio, dobbiamo capire quanto e come l’inconscio sia stato mal compreso e degradato, dalla marea postfreudiana, nel corso della storia della psicanalisi.

Il sociale ha così preteso di invadere l’individuo, superare l’inconscio attraverso una pratica di ortopedia del comportamento. Una cultura, sintesi di terapia e ideologia, che esclude l’inconscio e quindi oscura il soggetto per adattare l’individuo ai dettati del sociale.

Si può stabilire una specularità ideale fra il ritorno a Freud di Lacan e il recupero meno noto che già nel 1972 proprio Lacan fece di Marx. Freud e Marx! La bipolarità del ventesimo secolo: individuo e società.

Marisa Fiumanò a dispetto della caduta d’interesse che ha offuscato l’immagine storica dell’inventore del comunismo, ritrova nel filosofo tedesco il filo che ci porta ad affrontare il problema delle ricadute della struttura economica, che in ultima analisi dovrebbe condizionare la sovrastruttura culturale politica e quindi sociale. Il capovolgimento però è totale, perché non può esserci superamento dialettico, una conciliazione superiore attraverso l’aufhebung di Hegel: il «plusgodere» (le plus-de-jouir) si struttura come un «plusvalore» (la plus-value).

«Le discours du capitaliste» come lo chiama Lacan, che lo situa all’interno del discorso del padrone («discours du maitre») mostra tutta la sua inadeguatezza. Nella psicanalisi il «soggetto» (l’individuo) è il soggetto del desiderio e l’«oggetto» è la causa del desiderio.

«Se il capitale propone le sue merci come sostitutive dell’oggetto e cioè come oggetti della soddisfazione, del benessere, della felicità, se ci tenta con le sue promesse, è evidente che non può mantenerle (…) Se la merce potesse davvero sovrapporsi agli oggetti oscuri che tormentano il nostro desiderio, se potessimo appropriarcene, possederli, consumarli, goderne ed esserne soddisfatti, la psicanalisi avrebbe esaurito la sua funzione. Potremmo sbarazzarci di Freud…»: citiamo Fiumanò, non solo per sottolineare come l’obbligo di godere implichi l’eclissi del desiderio, ma per arrivare a toccare quel punto in cui la mutazione culturale introdotta dal liberalismo economico incoraggia un edonismo senza freni. Il motore non è più il desiderio ma il godimento. Non solo il desiderio non è più rimosso, ma sono le manifestazioni del godimento che dominano attraverso il sociale.

La scelta della copertina, un quadro neoclassico del preraffaellita John William Waterhouse, che mostra le figlie di Danao, eternamente costrette dalla condanna divina, per aver ucciso i mariti, a riempire una botte impossibile da colmare perché bucata, rimanda con suggestione realistica alla metafora di Lacan sull’impossibilità di misurare e contenere il godimento.

Attenzione. Nella scrittura di Marisa Fiumanò la strumentazione lacaniana non impedisce di affrontare la realtà dei temi che la contemporaneità ci impone: da Internet alla Procreazione assistita, da Eluana Englaro all’Anticristo di Lars von Trier, dal Prozac alla New Age, dal fanatismo religioso al totalitarismo storico… E ce n’è anche per Berlusconi!

Tutto però si tiene intorno al problema cruciale: «… preservare, attraverso il lavoro psicanalitico, la sua clinica, il suo insegnamento, la sua divulgazione, quello che si può considerare una caratteristica precipua dell’umanità, vale a dire la possibilità di analisi, di riflessione e di scelta in un’epoca che non lascia spazio a nessuna delle tre».

Chi ha militato nel Sessantotto radicale, ricorda ancora l’eco delle discussioni intorno alla NEP, la nuova politica economica di Lenin. NEP è qui invece, usato come un motto di spirito, acronimo di Nuova Economia Psichica concetto elaborato da Charles Melman, storico membro dell’Ècole Freudienne e fondatore dopo la dissolution dell’Association Lacanienne Internazionale, per andare al di là di Lacan senza allontanarsene, cioè rimanendovi dentro. Dentro il discorso della psicanalisi si percepisce la sfida in atto di fronte a società mutanti, dove i concetti di democrazia o individuo, liberalismo o egualitarismo, massa e potere non corrispondono più alle parole che li designano.

Mi piace raccogliere la sfida che, in sintonia con lo psychanaliste engagé di Melman, ci viene proposta da Marisa Fiumanò: «Senza la clinica il discorso della psicanalisi sarebbe un discorso fra gli altri, sorretto da una pretesa razionale e illuminista; la clinica invece gli conferisce il tratto di verità che lo rende privilegiato e assolutamente originale».

Muriel Drazien

Membro della segreteria permanente dell’Association Lacanienne Internationale