Senza categoria

Fabrizio Gambini – Cosa fa sì che la psicoanalisi possa non essere un delirio?

Fabrizio Gambini

Cosa fa sì che la psicoanalisi possa non essere un delirio?

La leggenda tenta di spiegare l’inspiegabile. E dal momento che proviene da un fondo di verità, deve finire nuovamente nell’inspiegabile.

F. Kafka

Prima di tutto una questione: c’è, da qualche parte, qualcosa che garantisca che la psicoanalisi non sia un delirio, che non sia cioè una gigantesca e composita affabulazione che ha caratterizzato e segnato di sé la cultura e il modo di pensare degli uomini nel secolo trascorso? Se così fosse, ovvero se la nostra posizione fosse quella di più o meno seducenti o incomprensibili affabulatori, allora, oggi, la nostra posizione sarebbe quella di naufraghi attaccati alla loro zattera sgangherata in un oceano solcato da navi che combattono altre battaglie. Posizione scomoda ma tutto sommato comprensibile: a cosa volete che si aggrappi uno psicoanalista ultrasessantenne se non all’unico relitto galleggiante che ha a portata di mano? D’altronde sapete cosa succede ad uno psicotico che perde il suo delirio. Gli succede quel che è successo ad Aiace che, convinto di sterminare gli Atridi e i condottieri achei, al momento in cui perde il velo dell’illusione, siede quasi tranquillo, ma prostrato, in attesa di uccidersi.[1]…Questo significa che già sotto le mura di Troia si sapeva che là dove c’è caduta della paranoia attraverso la quale ci rappresentiamo il mondo, si apre per noi parlanti l’abisso della melanconia.

Dunque la questione diventa: c’è, da qualche parte, qualcosa che garantisca che non si sia aggrappati alla nostra scienza come un naufrago alla sua zattera? In effetti è così che molta letteratura ci vede e ci descrive. A me sembra però che, da qualche parte, qualcosa ci sia che garantisca l’esistenza del nucleo attorno al quale deliriamo. Perché sul fatto che si deliri, non c’è poi tanto dubbio. Unica consolazione è che, forse, non si può far altro che delirare, ovvero costruire. E, forse, c’è anche una gradazione nell’essere delirante di una costruzione. La costruzione che Lacan ci ha lasciato è, direi, la meno delirante che ci sia. La più delirante? Nella loro prosa limpida e onesta ce lo dicono Nicolas Abraham e Maria Torok nella loro analisi dell’analisi dell’Uomo dei lupi: Procedendo, non esiteremo, per comodità di esposizione, ad ipostatizzare i personaggi interni, conferendo loro dei nomi propri: nomi che costituiranno la marca del loro stesso carattere xenomorfo e parassitario, tali da impedirci di confonderli con un “sé” clandestino.[2]

Questo testo si svilupperà in tre direzioni:

- Perché la costruzione che Lacan ci ha lasciato è la meno delirante che ci sia?

- Perché ipostatizzare dei personaggi interni, conferendo loro dei nomi propri che costituiscano la marca del loro carattere xenomorfo e parassitario, è delirare?

- Qual è, o dov’è, il nucleo attorno al quale, forse, non si può far altro che costruire, sperando di farlo il meno delirantemente possibile?

Prima di tentare di articolare qualcosa attorno alle domande che abbiamo posto, partiamo da dove tutto è cominciato:

Ci capita abbastanza frequentemente di non riuscire a suscitare nel paziente il ricordo del rimosso (Erinnerung des Verdrängten). In sua vece, se l’analisi è stata svolta correttamente, otteniamo in lui un sicuro convincimento circa l’esattezza della costruzione; ebbene, tale convincimento, sotto il profilo terapeutico, svolge la stessa funzione di un ricordo recuperato. Rimane da vedere (le indagini future daranno una risposta) in quali circostanze ciò accada, e come sia possibile che un sostituto (Ersatz) all’apparenza incompleto agisca cionondimeno con piena efficacia.[3]

E Freud prosegue notando che talvolta la comunicazione di una costruzione produceva l’affioramento di ricordi più che vividi (überdeutlich) che si sarebbero potuti chiamare allucinazioni se alla loro vividezza (Deutlichkeit) si fosse aggiunto il convincimento di una loro presenza (der Glaube an ihre Aktualität). A questo, continua Freud, si affianca talvolta la comparsa occasionale di autentiche allucinazioni in pazienti certamente non psicotici. Infine la conclusione: nel riconoscimento del nucleo di verità (Anerkennung des Wahrheitskerns) del delirio si troverebbe il punto d’incontro (gemeinsamen Boden) sul quale il lavoro terapeutico potrebbe svilupparsi.[4]

In questo stesso articolo, Freud non si limita a parlare, nel modo che abbiamo visto, e che dobbiamo ancora commentare, di costruzioni; si occupa anche, seppur molto brevemente, di ciò che resta dell’interpretazione che, in quanto tale, “si riferisce a ciò che si intraprende con un singolo elemento del materiale: un’idea improvvisa, un atto mancato e così via”.[5] Anche queste, come le costruzioni, fanno parte dell’analogia dalla quale Freud, e con ragione, è sedotto: le formazioni deliranti del malato gli sembrano l’equivalente delle costruzioni che gli analisti erigono durante i trattamenti dei loro pazienti.[6]

Non siamo solo nell’astratto e rarefatto mondo dell’epistemologia della psicoanalisi, al contrario. Se quanto dico ha un senso, tutto questo significa che è facile delirare, scivolare concretamente verso una struttura propriamente delirante di discorso. Chi tra noi lavora in ambito di neuropsichiatria infantile sa, ad esempio, con quanta facilità si può pensare, delirantemente, di inferire l’accaduto di un abuso da comportamenti infantili che vengono colti a partire da una costruzione che li identifica come segni dell’evento.

Allora, il nucleo di verità (Wahrheitskern)! In cosa consiste quest’espressione? Partiamo dal dire cosa non è: non è l’Es della seconda topica freudiana, non è l’Es di Groddeck[7] quello cioè di un’unità globale[8] a cui è supposto il fatto di viverci. In effetti il libro di Groddeck è interessante e Groddeck passa molto vicino a qualcosa che, a proposito del rischio di delirare, ci interessa molto:

Che impresa difficile parlare dell’inconscio! Si percuote a caso una corda e invece di una singola nota ne rispondono tante, che risuonano tutte insieme, confusamente, per poi ricadere nel silenzio, a meno che non risveglino nuove note, e sempre altre ancora, finché non ne risulta un rumoreggiare, un’incredibile confusione, in cui si perde il balbettio della parola. Mi creda, dell’inconscio non si può parlare, ma solo balbettare qualcosa, o meglio, si può solo piano piano accennare a questo o al quel particolare, se non si vuole che dal profondo emerga con clamore selvaggio la genia infernale dell’universo sotterraneo.[9]

In qualche modo si tratta della percezione che l’inconscio è strutturato come un linguaggio e che il riferimento al senso, al significato delle parole, si infrange contro il gioco del significante in una rete infinita di rimandi per i quali un’enunciazione che sia composta di un numero sufficiente di lettere, oltre a veicolare il proprio enunciato, non può non scomporsi in altre enunciazioni pur sempre veicolanti altri enunciati e dunque altri possibili significati. Senza limite. Groddeck è cosciente di questo al punto che, con una certa dose di ironia chiama il proprio ospedale Satanarium invece che Sanatorium.[10] Dichiaratamente l’intento della rivista che Groddeeck fonda nel 1918 è di dare voce alla “genia infernale dell’universo sotterraneo”:

Il Satanarium è il regno della menzogna. Il curatore è dell’opinione che solo le menzogne siano vere.

Egli, con ciò, apre porta e portone a ogni fantasia e prega i lettori di volere leggere in questa rivista delle verità, e non cercare in essa qualcosa che valga la pena di essere letto o addirittura qualcosa di istruttivo, vantaggioso, formativo. Poiché sul portale del Satanarium è scritto: Lasciate ogni logica.[11]

Quindi c’è un’estrema prudenza nell’affacciarsi sull’orlo dell’abisso ma, ovviamente, la prudenza va a braccetto col fascino altrettanto estremo che l’abisso esercita sull’autore del Libro dell’Es. Ora, chiunque abbia anche solo passeggiato in montagna sa che in certe circostanze la prudenza non impedisce scivolate dalle conseguenze anche potenzialmente tragiche. Difatti Groddeck di scivolate ne prende parecchie fino a reificare l’Es e farne un’entità globale, maligna e volitiva capace di strategie e di determinare la vita dell’individuo, il vissuto del corpo e scolpire nella materia del corpo i simboli che gli appartengono. Per non delirare ci vuole Lacan che ci dica che là dove Groddeck veda la materia è di “âme à tiers”[12]che si tratta. Ci torneremo. Per il momento restiamo a Groddeck e ai suoi scivoloni nel delirio. Ne cito uno, tratto dalla stessa lettera, la terza, che nella finzione letteraria del testo egli indirizza ad un’amica immaginaria, da cui è tratta la citazione in cui parla della genia infernale che abita l’universo sotterraneo dell’Es:

Lei trova esagerata la mia affermazione che le madri non sappiano quasi nulla dei loro bambini …[e sostiene che]…se c’è al mondo un sentimento di cui ci si può fidare, è proprio l’amore materno…Allora, vogliamo parlare un pochino dell’amore materno?…Basta soltanto osservare per ventiquattr’ore una madre che accudisce al suo bambino per notare in lei una certa dose di indifferenza, di fastidio, di odio: non c’è niente da fare, accanto all’amore per il bambino esiste in ogni madre anche l’avversione contro di lui. L’uomo è sottoposto a questa legge: dove c’è l’amore c’è anche l’odio, dove c’è il rispetto c’è anche il disprezzo, dove c’è l’ammirazione c’è anche l’invidia…Ne era a conoscenza?…Sapeva che questa legge vale anche per le madri?…L’inconscio conosce questo sentimento di odio…[e]…Le voglio mostrare in che modo si rivela nelle madri questa avversione, questo odio…la gravidanza, oltre che con l’assenza delle mestruazioni, si annuncia in modo molto sgradevole con nausee e vomito…La nausea è dovuta all’opposizione dell’Es contro qualcosa che si trova dentro l’organismo: nella nausea si esprime il desiderio di eliminare questo intruso, e il vomito è proprio un tentativo di espellerlo. Dunque desiderio e tentativo di aborto…In questa nausea si manifesta di nuovo l’idea che il seme del bambino entri nella donna attraverso la bocca, e a quest’idea allude anche l’altro sintomo concomitante della gravidanza, suscitato dall’ostilità contro il bambino, il mal di denti.

Attraverso le malattie dei denti l’Es intende [il corsivo è mio] dire, con la vocina tenue ma insistente dell’inconscio: “Non masticare: sta’ attento, sputa quello che vorresti mangiare!”. Ora, nel caso del mal di denti delle donne gravide l’avvelenamento ad opera del seme del marito è già avvenuto, ma forse l’inconscio spera di potersi ancora liberare di quel po’ di veleno incorporato, se non se ne aggiunge dell’altro. E in realtà l’Es cerca di uccidere il veleno vivente della fecondazione, e proprio attraverso il mal di denti: infatti (e qui riaffiora la totale mancanza di logica dell’Es, che mostra quanto sotto al pensiero razionale esso stia), l’inconscio identifica il bambino col dente. Per l’inconscio il dente è un bambino…il dente è figlio della bocca e la bocca è l’utero in cui esso cresce, proprio come il feto cresce nel corpo materno. Lei ammetterà che questi simboli devono essere ben radicati nella psiche umana, o come si spiegherebbero altrimenti le espressioni “labbra della vulva” e “labbra della vagina”?[13]

Inutile andare avanti con la citazione; il punto è ovviamente la conclusione a cui Groddeck giunge: l’uomo è alla mercé del simbolo e soggiace alle esigenze del suo destino inventando ciò cui lo costringe il processo di simbolizzazione. Per Groddeck, in realtà, noi siamo strumenti dell’Es, che fa di noi ciò che vuole. [14] Come vedete siamo in un delirio e del delirio, il discorso di Groddeck sull’Es, ha la progressione, la pervasività e il convincimento della presenza di ciò di cui si parla.

Quello di Groddeck è un modo di delirare che ha della caratteristiche precise, consistenti alla fin fine nel fatto che alla stessa costruzione viene attribuito, per riprendere l’esatta espressione freudiana, il carattere di corrispondere ad un nucleo stabile di verità (Wahrheitskerns). È questa la via attraverso la quale si costruisce una specie di dizionario dei simboli psicoanalitici, del genere: dente = bambino. Si tratta qui a mio modo di vedere dell’illusione di aver trovato un terreno anche solo minimamente solido quando siamo confrontati, come siamo confrontati, alla mancanza costitutiva del nostro essere parlanti: alla mancanza di rapporto sessuale che ci fa umani. Vale la pena di ricordare a questo punto quanto Freud avrebbe detto a Jung a proposito della sessualità:

Ho ancora vivo il ricordo di ciò che Freud mi disse: “Mio caro Jung, promettetemi di non abbandonare mai la teoria della sessualità. Questa è la cosa più importante. Vedete, dobbiamo farne un dogma, un incrollabile baluardo”. Me lo disse con passione, col tono di un padre che dica: “E promettimi solo questo, figlio mio, che andrai in chiesa tutte le domeniche!” Con una certa sorpresa gli chiesi: “Un baluardo contro che cosa?” Al che replicò: “Contro la nera marea di fango” e qui esitò un momento, poi aggiunse “dell’occultismo.” [15]

Ciò che Freud temeva a me sembra piuttosto chiaro e l’occultismo consiste proprio in quello che ho appena notato a proposito di Groddeck, ovvero nel dare consistenza di verità ai fantasmi che popolano le nostre rappresentazioni di ciò che chiamiamo inconscio.

Da questo punto di vista i già ricordati Nicolas Abraham e Maria Torok, nella loro analisi dell’analisi dell’Uomo dei lupi, sono chiarissimi: si tratta di ipostatizzare i personaggi interni che suppongono attivi nel Verbario dell’Uomo dei lupi. Sfortunatamente non dispongo dell’originale francese del testo che sono riuscito a consultare solo nella traduzione italiana, ma la cosa che trovo sorprendente è che i due autori usino loro stessi il termine “ipostatizzare”, termine del quale uno dei significati è: “trasformare arbitrariamente un’entità fittizia e accidentale come una parola, un concetto, in una vera e propria sostanza”. Dunque i personaggi interni che sono da loro supposti si trasformano da entità fittizie e accidentali in una vera e propria sostanza. Riprendo brevemente la frase che abbiamo citato in aperura di questo testo. I personaggi interni vengono ipostatizzati, conferendo loro dei nomi propri: Fratello e Sorella diventano Stanko e Tierka, mentre degli altri personaggi, bontà loro, mantengono il nome che indica la loro funzione, nobilitata da una maiuscola: Padre, Madre, Terapeuta. E aggiungono: i nomi attribuiti costituiranno la marca del loro carattere xenomorfo e parassitario. Ora carattere xenomorfo mi pare significhi che la forma propria di questo carattere rivela la propria origine dall’esterno il che corrisponde esattamente, di nuovo, a quanto Freud osserva a proposito del delirio, delle allucinazioni e, in generale, delle formazioni psicotiche: quel che non può rappresentarsi all’interno si presenta all’esterno o, come lo articola Lacan, ma si tratta della stessissima cosa, quel che è forcluso nel Simbolico torna nel Reale. Qui però conviene restare a Freud e ai concetti di esterno e di interno perché è lì che si coglie l’aspetto delirante dei “nomi attribuiti” relativamente al loro carattere xenomorfo. E, naturalmente, come è proprio di tutti i deliri, la costruzione di Abraham e Torok non si ferma lì, anzi prosegue con progressione infernale, ricordate Groddeck e “la genia infernale dell’universo sotterraneo”? Ciò che da la stura all’epifania delle criptonimie[16] è la scoperta di una “formula magica”: la scoperta dell’anglofonia infantile dell’Uomo dei lupi.[17] Di cosa si tratta?

Quando il piccolo Uomo dei lupi aveva poco più di tre anni, durante un’estate, fu lasciato a casa con la sorella e, per l’occasione, una governante inglese venne assunta per sorvegliare i bambini[18] e, poco dopo il ritorno dei genitori, l’inglese fu mandata via.[19] Questo è l’unico riferimento che si trova alla governante nel testo di Freud scritto nel 1914 ma nel 1927, tredici anni dopo l’articolo sull’Uomo dei lupi, lo stesso Freud pubblica l’articolo “Feticismo”[20].

Qui si parla di un giovanotto che aveva eretto a condizione feticista un certo sfavillio sul naso e che trovò sorprendente spiegazione nel fatto che il pz da piccolo, era vissuto in Inghilterra, ma poi, trasferitosi in Germania, aveva dimenticato quasi completamente la sua lingua madre. Il feticcio, che traeva origine dalla sua più tenera infanzia, non andava letto in tedesco bensì in inglese, lo “sfavillio sul naso” [in tedesco “Glanz af der Nase”] era in realtà un’occhiata al naso (glance = occhiata, sguardo)…[21]

Per Abraham e Torok, Freud, nell’articolo del 1927 si riferisce all’Uomo dei lupi e, sempre secondo loro, avrebbe impiegato tutto questo tempo per accorgersi che la governante del bambino era inglese e trarre da ciò delle “conclusioni decisive ancorché succinte”.[22]

Da questo punto in poi, ovvero dalla “scoperta”[23] e dall’intuizione dell’inglese come lingua criptica, Abrahama e Torok fanno riferimento non solo all’analisi condotta da Freud, ma a quella condotta da Ruth Mack Brunswick, a quella successiva condotta da Muriel Gardiner e agli scritti, e alle lettere di Sergius Pankejeff, ovvero allo stesso Uomo dei lupi. Ne risulta un infinito Verbario[24] infarcito di “criptonimie” e aperto allo svelamento di ciò che queste nasconderebbero a partire dalla possibilità di giocare almeno su tre lingue: l’inglese della bambinaia, che è anche la lingua in cui sono comparse le sue memorie e in cui sono state condotte le sue due analisi americane, il russo che è la sua lingua materna e il tedesco con cui ha condotto la sua analisi con Freud.

In questa sede do solo un esempio di come si procede col Verbario e con la decifrazione delle criptonimie partendo da un punto, più che saliente, celeberrimo: il “Sogno dei Lupi” e la sua interpretazione:

Il punto di partenza , per una lunga catena di associazioni, non fu “sognai” , ma la parola “finestra” (in russo Okno) che tornava più volte…tornando per l’ennesima volta alle associazioni riferite da Freud, ci parve improvvisamente strano che fosse stato proprio Wolfmann a proporre l’interpretazione: “finestra” (Okno) stava per “occhio”, in russo Oko, ovvero Oč, il suo radicale per le forme riflessive. Perché sognare finestra quando si sa già che vuol dire “occhio”?

Influenzati dall’idea delle nurse, provammo a prendere la parola tedesca Fenster in inglese: window. Non solo: fu in un Whitsunday (in una domenica di Pentecoste) che, nel 1925, si ripresentò il “sintomo nasale”[25]; probabilmente sotto la spinta del film The White Sister,[26] visto il medesimo giorno. Molto vicino all’anniversario di questa data – un Whitsunday del 1926 – Wolfmann spedì a Freud la famosa lettera che confermava l’età precoce in cui si sarebbe verificato il sogno che stiamo analizzando…Non conosciamo il russo. Riusciamo a malapena a sillabarne i termini del dizionario; tale disgrazia è anche la nostra fortuna in quanto possiamo seguire meglio le direzioni del nostro ascolto, senza farsi guidare dal flusso della lingua. Dunque, se la parola “finestra”, per SergeJ Wolfmann, significa “occhio”, è proprio questa parola che deve essere ascoltata…aprirsi. Ma, su che? Nel dizionario dopo Oko viene Očevidez = testimone oculare, e, più oltre, Očevidno = evidentemente, termine che appare anche nel nostro sogno. Očewindow! I conti cominciano a tornare. Si direbbe che c’è, “evidentemente”, un rapporto tra Oče e window; e vi sono buone opportunità che esso sia contenuto anche nella precedente associazione, Whitsunday, intesa come il giorno della testimonianza (witness) del figlio (son): Oče-Videz of the son = la testimonianza oculare del figlio…In russo “sognare” si dice Videt Son. In Videt risuona whit cioè witness, e in Son il sun di Whitsunday. Inoltre Videz significa testimonio e son (=sogno) è omofono di son = figlio. Vi è quindi una sorta di omonimia, da un lato, tra Videt Son = sognare, fare un sogno e Videt + Son, e dall’altro l’inglese witness = testimone e son = figlio. “Sognai che era notte”: “notte”, l’avverbio in russo è Noč’u; niente ci impedisce di intenderlo in inglese: not you ( = non voi ). Azzardiamo quindi l’ipotesi: the withness is the son, not you: cioè il testimone è il figlio, non (siete) voi.[27]

Non importa procedere oltre. Il meccanismo è lo stesso, per tutta l’analisi del sogno, fino a che i due autori si trovano in possesso del “testo originale di quell’insieme di pensieri che sono stati tradotti e trasformati nel sogno dei lupi”.[28]

Io penso che pensarsi “in possesso del testo originale di un sogno” sia un delirio, come era delirio l’accesso al nucleo di verità proprie all’Es di cui pensava di essere in possesso Groddeck. Sapete qual è la cosa interessante? È che, per fuggire al rischio di delirare come Groddeck, ovvero al rischio di pensare all’Es come “un’unità globale che vi vive”[29] e vi determina, si finisce per delirare seguendo qualcosa che Lacan ha inaugurato col suo discorso.[30]

Vedete bene qual è allora il problema che mi pongo e che vi pongo: se, senza Lacan, si rischia di delirare verso un reificazionismo psicologico che non è privo della possibilità di sfociare in un delirio, in una resa all’occultismo, la lezione di Lacan, se non digerita adeguatamente, rischia di sconfinare ugualmente in un delirio che fugge dall’idea di un’unità globale che per trovarsi disseminato in una infinita rete di rimandi e di connessioni in cui, delirando, si può circolare all’infinito. Faccio anche notare che se la resa all’occultismo caratterizza l’approccio reificante all’Es, un capitolo in appendice del Verbario è dedicato all’occulto dell’occultismo.[31] La lettura di questo testo conferma ancora una volta una notazione che abbiamo già fatto e che riguarda la pervasività dell’ottica interpretante quando declinata sotto forma di delirio, la sua caratteristica mancanza di limite.[32] Nel suo seminario Lacan si era in un certo senso sorpreso che Derrida avesse scritto un’introduzione entusiastica al libro di Abraham e Torok. Queste le sue parole:

C’è una cosa che, devo dire, mi sorprende ancora di più della diffusione…del mio insegnamento a qualcosa che è all’altro estremo dei raggruppamenti analitici e che si chiama Istituto di Psicoanalisi…è che qualcuno di cui non sapevo che fosse in analisi, e che sia in analisi è semplicemente una mia ipotesi, qualcuno che si chiama Jacques Derrida, abbia fatto una prefazione a questo Verbario. Ha fatto una prefazione assolutamente fervente, entusiasta nella quale a me pare di cogliere un brivido legato…non so con quale dei due analisti abbia a che fare…[33]

Lacan prosegue affermando ribadendo che il libro è un delirio, la dimostrazione di ciò che chiama un estremizzazione.[34]

Vediamo dunque un po’ più da vicino questa estremizzazione. L’ipotesi che faccio è che, in ultima analisi, essa consista in una forma di forclusione del Nome-del-Padre. Come tale il permanere, in forma certamente particolare, di questa funzione è quanto differenzia il Joyce di Finnegan’s Wake da un’insalata di parole, e il seminario che precede quello di cui qui parliamo è appunto quello che Lacan dedica alla lettura di Joyce ma è a proposito dell’Uomo dei lupi che Lacan ricorda di aver parlato di forclusione del Nome-del-Padre. Ne ha parlato ad esempio a proposito della piccola allucinazione del dito tagliato notando che appare nel reale qualcos’altro rispetto a ciò che il soggetto mette alla prova e ricerca, qualcos’altro rispetto a ciò verso cui il soggetto è condotto da quell’apparato di riflessione, di padronanza e di ricerca che il suo Io. Con tutto ciò che questo comporta di alienazione fondamentale.[35] Qui, a mio modo di vedere, in questo esempio di Verwerfung, l’aggettivo “fondamentale” e il sostantivo “alienazione” sono da prendere in tutto il loro peso. E questo, almeno così mi pare, ci riporta all’oggetto, alla sua imprescindibilità, alla sua materialità, alla sua fondamentalità e alla sua radicale alterità. Ci torneremo alla fine di questo scritto.

Inoltre c’è un altro aspetto che mi preme sottolineare e sottoporre alla vostra attenzione perché mi pare ugualmente un aspetto centrale: diversamente da Derrida e da Deleuze, Lacan non è un filosofo, è un medico. Io penso che in fondo sia qui che dobbiamo cercare ciò che differenzia la sua schizofrenia da quella di Deleuze[36] e la sua ricerca dall’idea di decostruzione per via di disseminazione a cui approda Derrida. Detto in altre parole, il suo modo di Lacan di stare con i piedi per terra, il suo tentativo riuscito di non delirare per eccesso di senso senza cominciare a delirare per mancanza di senso in nome dell’infinite connessioni offerte dal gioco del significante e dal reale della lettera, è un modo che domanda una sorta di continuo appello al padre. Non si tratta neanche lontanamente dal padre immaginario del romanzo biografico, del padre reale che ha inciso in modo che dire non si può o del padre simbolico che affonda le sue radici nel parricidio primordiale e nella nascita della legge. Si tratta di una funzione che abbiamo molto indagato ma che ancora resta da indagare nelle sue più recenti trasformazioni.

Per continuare a farlo riprendo, una alla volta, le tre questioni attorno alle quali si attorciglia questo testo:

- Perché la costruzione che Lacan ci ha lasciato è la meno delirante che ci sia?

Provo a formularla meglio: cosa possiamo identificare nel discorso di Lacan che pone un limite, mette i bastoni tra le ruote alla nostra tendenza ad affezionarci alle nostre stesse costruzioni, a crederle, a pensare di saperle, come se il sapere riguardasse l’oggetto piuttosto che il soggetto, a reificarle, a spingersi fino alla loro ipostatizzazione? Naturalmente lo si potrebbe dire in molti modi. Tra questi ne scelgo uno che abbiamo già incontrato e sul quale ci tocca di ritornare:

Si vorrebbe identificare il reale con la materia. Io proporrei di scriverla piuttosto così “l’âme à tiers”. Questo sarebbe un modo più serio di riferirsi a questo qualcosa con cui abbiamo a che fare, e che non per niente diciamo omogeneo agli altri due.[37]

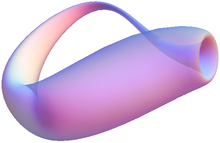

Questo qualcosa necessiterebbe, sono sempre le parole di Lacan d’un certo tipo di rapporti logici e, per essere precisi dei rapporti basati su una logica ternaria piuttosto che binaria.[38] Qui, per binaria io non capisco digitale, come il sistema binario di numerazione. La logica che è giudicata inappropriata ad affrontare la materia, ad affrontare il reale in cui si cerca di farla consistere, è la logica duale dell’Io/tu, del soggetto inteso come individuo che opera sull’oggetto inteso stolidamente e resistentemente passivo. Lacan ricorda che lo stesso Peirce era sorpreso che il linguaggio non esprimesse la relazione tra le sue parti., che non ci fossero rapporti stabili e costanti tra i suoi elementi, che non si potesse mai dire: avendo x un certo tipo, e non un altro, di relazione con y.[39] Capite che questo significa che ogni parte, che ogni lucuzione, che ogni sintagma che ogni monade di linguaggio comunque vogliate chiamarla è libera di rapportarsi, o meglio di mancare di rapportarsi, a tutte le altre. Vi ricorda qualcosa? Non è la libertà senza confini e senza scopo di un tappo di sughero che galleggia? Non è la macchina infernale di cui parla e che teme Groddeck? Con Lacan la materia di cui si tratta è altra cosa e domanda di essere trattata diversamente. La nostra materia è pur sempre quella di cui siamo fatti assieme noi e i nostri sogni, senza confini, senza cesure e senza ripartizioni,[40] ma è anche una materia il cui reale scopriamo omogeneo, indistinguibile dall’immaginario e dal simbolico che ce lo rendono percepibile. Non trovate che sia appropriata la dizione di “l’âme à tiers”? Non trovate che sia un modo di dire qualcosa di ciò con cui abbiamo a che fare che ci rende più difficile le operazioni di reificazione, di ipostatizzazione e, in fondo, di delirio?

- Perché ipostatizzare dei personaggi interni, conferendo loro dei nomi propri che costituiscano la marca del loro carattere xenomorfo e parassitario, è delirare?

In gran parte abbiamo già risposto ma vale la pena di riprenderlo. Se Abraham e Torok hanno il coraggio di fare scientemente questa operazione e scelgono di procedere a partire da elementi che hanno in sé, dalla loro ipostatica nascita, alcuni caratteri propri alle formazioni deliranti e allucinatorie, il più delle volte questo avviene senza che se ne abbia una precisa coscienza. Mi è capitato di assistere in televisione ad un dibattito tra due esponenti del mondo “psi”; almeno uno dei due era ampiamente riconosciuto dal punto di vista accademico e da quello psicoanalitico. Discutevano a proposito di un personaggio pubblico allora piuttosto in auge e, oggetto del contendere, era se il personaggio in questione, fosse affetto da un patologico narcisismo che ne condizionava l’immarcescibile senso di superiorità o se pure fosse affetto da un’ipercompensazione di un complesso di inferiorità. Sono rimasto ad ascoltare affascinato e ho avuto l’impressione che pensassero seriamente di discutere di due tesi (ipotesi? ipostasi?) contrapposte. Si può arrivare a questo punto, se si possono cavalcare parole come destrieri in una battaglia immaginaria tra due. Tra due significa che da qualche parte ci sarebbe rapporto sessuale, le parole corrispondono a cose che nominano e nello spazio euclideo con cui immaginiamo l’inconscio, due cose diverse non possono occupare lo stesso spazio: il complesso d’inferiorità ipercompensato, qualunque cosa questo significhi, spiazza l’idea di un narcisismo tronfio e compiaciuto di sé. Siamo, ma forse non è necessario dirlo, nella cattiva letteratura applicata alla psicoanalisi. Avere a che fare con la messa in piano di formazioni topologicamente diverse e distinguibili tra loro, aiuta ad uscire dallo spazio euclideo costruito dalla nostra mente a partire dall’immaginario corporeo. Ricordate che ad un certo punto della citazione che abbiamo posto all’inizio di questo scritto, Freud ipotizza la possibilità di un lavoro terapeutico che si fondi sul il punto d’incontro (gemeinsamen Boden) costituito dal riconoscimento del nucleo di verità (Anerkennung des Wahrheitskerns) del delirio. Leggete bene questa frase, gemeinsamen Boden è tradotto come punto d’incontro ma in realtà Boden significa “terreno” e gemainsam significa “comune”. Ebbene, questo terreno comune non è quello della rappresentazione spazializzata che a partire dall’imaginario corporeo abbiamo della mente, piuttosto è del terreno di cui la messa in piano delle rappresentazioni topologiche ci consente l’esplorazione che si tratta. Un’ultima cosa: mi ha molto colpito la parola “xenomorfo” che Abraham e Torok usano a ragion veduta. Che la loro ragione di usarla sia del tutto diversa dalla mia non ha nessuna importanza, è comunque a ragion veduta che viene usata. Per me la parola “xenomorfo” ha delle implicazioni terribili che, tutto sommato, penso si possano considerare a partire dal fatto che il prefisso “xeno” radica e perverte la nozione di Altro nella nozione di straniero, di radicalmente alieno. Come non far notare a questo proposito che il soggetto si costituisce come scisso proprio a partire dall’esistenza del significante della mancanza dell’Altro? Ovvero che non è di uno straniero che si tratta, di un alieno infernale. Ricordate Groddeck e la sua immagine? Al contrario, è proprio l’Altro e la sua mancanza che ci costituisce nel più intimo della nostra esistenza di parlanti. Con il linguaggio, essendo parlanti, parlando noi abbaiamo dietro a questa cosa, abbaiamo dietro a questo S di A barrato che noi siamo perché S di A barrato è questo: è il fatto che ciò che siamo e dietro a cui abbaiamo, non risponde.[41]

- Qual è, o dov’è, il nucleo attorno al quale, forse, non si può far altro che costruire, sperando di farlo il meno delirantemente possibile?

Eccoci infine alla cosa, al nucleo di verità, al Wahrheitskern. Se c’è, se si rappresenta, sa fa la sua comparsa, allora siamo nel delirio, oppure, se ciò che si presenta è il significante privato del significato che sarebbe fondamentale per noi, siamo nell’afanisi soggettiva e, infine se si presenta sotto le spoglie del fantasma che lo realizza, siamo nella nevrosi. In tutti i casi si tratta dell’oggetto, ma penso che sia chiaro a tutti la situazione in cui ci veniamo a trovare. E non è una bella situazione. Se c’è, c’è su fondo d’angoscia, ed è il delirio, o l’allucinazione in cui l’oggetto a ex-siste in quanto, forcluso nel simbolico torna, nel reale. Non sempre ex-siste come tale, talvolta ciò che si presenta è un significante che non rappresenta il soggetto per un altro significante. La mancanza di questo secondo significante per il quale il soggetto si trova non essere rappresentato dalla comparsa del significante che lo determinerebbe, comporta l’afanisi del soggetto, la sua scomparsa, il suo totale sprofondamento.[42] Infine, lo ripeto, ed è la terza e ultima possibilità, il soggetto si rapporta alla sua rappresentazione dell’oggetto, al suo fantasma. Siamo dunque nella nostra nevrosi che, in quanto tale, ci preclude l’accesso al nucleo di verità di cui stiamo parlando.

Sapete qual è la nostra salvezza? Cos’è ciò che ci permette, di lavorare, amare e produrre, stretti come siamo tra follia e stupidità?[43] Ebbene, è il fatto che l’oggetto a, lo stesso oggetto che rende folli o stupidi, è anche causa di desiderio. Dunque ci muove, e che qualcuno, un analista, sia disposto ad incarnarlo, a farne la sua posizione nella conduzione di una cura, permette a questo movimento di cercare e, in qualche caso, perfino di trovare una qualche forma di accomodazione. C’è un godimento in questa posizione? C’è un godimento nell’esercitare la propria funzione di analista? Sarebbe auspicabile di no, anzi è decisamente auspicabile di no. Qui non vedo altra possibilità di godimento che un godimento perverso, come tale causa di sciagure per l’analizzante che si trova ad essere l’oggetto causa del desiderio del suo analista. Resta il desiderio ma è una formulazione che non mi ha mai convinto fino in fondo, non ho mai capito bene cosa significhi e, direi, che anche Lacan non doveva avere le idee troppo chiare in proposito se ha proposto e in seguito lasciato cadere, come tutti noi abbiamo poi lasciato cadere, la procedura della passe.[44]

Per conto mio non riesco ad andare oltre a quel che Lacan dice di Freud:

…Freud, non aveva niente di trascendentale, era un povero medico, che, mio Dio, faceva quel che poteva per ciò che si chiama guarire, il che non va tanto lontano…[45]

e che penso si possa applicare a Lacan stesso come forse ad ognuno di noi, il che ci riporta a non essere filosofi e forse a dover essere giustamente terrorizzati dalla filosofia in effetti,[46] dagli effetti della filosofia tradotta in pratica. Diversamente da Deleuze e Guattari, non possiamo permetterci un anti-Edipo. Esplicitamente, in anni a noi più vicini, Pier Aldo Rovatti si pone la questione se la filosofia possa curare,[47] e scrive:

Lui [il curando] chiederà benefici, qualcosa che lenisca le sue paure, infine un aiuto terapeutico, se pure di una terapia “pulita” e per niente medicalizzata. Tuttavia il cosiddetto consulente, se avrà guadagnato una qualche consapvolezza critica della cultura terapeutica in cui oggi siamo, non dovrebbe fornirgli alcuna consolazione. Anzi, si troverà nella condizione di smontare o decostruire [rieccoci a Deleuze, Derrida e compagnia decostruendo] pazientemente le sue attese, in vista – forse – di un nuovo scenario in cui parole come “rischio” e “spaesamento” dovrebbero funzionare, piuttosto che come sinonimi di un disagio, cioè di qualcosa da curare, come aperture di esperienza, cioè – paradossalmente – come la cura stessa o un suo primo affacciarsi. D’altronde, quando mai la filosofia ha accettato se stessa come qualcosa di normalizzante? Bisognerà pur ricordarsi che se chiami a casa tua un “filosofo” che sia degno di questo nome (ma qui sta il punto), ti sei messo in casa un insetto fastidioso che di mestiere punge, e non un qualche servitore del potere.[48]

Che non possiamo permetterci un anti-Edipo, significa per me che non ci possiamo sottrare alla nostra responsabilità, e cerco di spiegare perché. Se è vero, come è vero che, essendo parlanti, noi abbaiamo dietro all’Altro che non risponde, è però anche vero che abbiamo inventato Dio padre che, col suo silenzio, a qualcosa risponde; consentendoci così di continuare a domandare. Detto in altre parole, è la funzione del Nome-del-Padre che ci costituisce come desideranti di fronte all’impossibile. Che la psicoanalisi si trasmetta, è questo che la costituisce come riferimento ad un ordine dentro il quale ci si inscrive ed è questo che consente il maneggiamento di una funzione che non sia solo quella di un insetto fastidioso. Freud andava al di là del fastidio, parlava di portare la peste, ma ne parlava a Jung. Come dire che solo un’appartenenza comune, il riferimento ad un’origine e ad una fondazione comune consente di temperare la tensione filolitica propria al discorso della psicoanalisi. Dunque niente anti-Edipo per quanto mi riguarda. Piuttosto si tratta di articolare qualcosa rispetto alla funzione del Nome-del.Padre che non si costituisca come un appello nostalgico, un richiamo al buon tempo andato. In un mio scritto recente[49] ho posto la questione se qualcosa di questo genere non lo si possa trovare a partire dall’apologia della legge che Socrate fa nel Critone. Per Socrate non si tratta di difendere ciò da cui una legge è supposta originare, il suo, diciamo così, imperativo. Socrate difende la legge in quanto è la legge che fonda la città nel discorso ed è la città che fonda la parola nell’individuo. Pensiero circolare? Sì, certamente, ma sono in buona compagnia, tra Dante Alighieri[50] e Lacan che per quarantotto ore si è sfinito, senza successo, a fare quella che chiama una quatreccia, ovvero una treccia a quattro capi.[51] Tre capi, è chiaro che cosa siano e come si intreccino in modo borromeo: reale, simbolico e immaginario. C’è poi un quarto capo, il sintomo. Se dobbiamo pensare al simbolico come al significante, in quest’occasione il significato è un sintomo (il quarto capo) e il corpo, ovvero l’immaginario, è distinto dal significato. Questo modo di fare la catena (la quatreccia) comporta inoltre che il reale sarebbe specialmente appeso, avrebbe dei rapporti privilegiati col corpo. Da questo risulterebbe che in qualche modo il reale si continuerebbe nell’immaginario. Tralascio qui le costruzioni e i disegni che Lcan produce. Basta riferirsi al seminario per seguirne lo sviluppo. Quello che mi interessa è il rapporto che questo discorso ha con Socrate, con la circolarità del pensiero e la necessità di inscriversi in una tradizione, ovvero il rapporto che il sintomo ha a sua volta con la funzione del Nome-del-Padre. Il reale non è la materia; l’abbiamo detto, è l’âme à tiers per questo presa nel suo intreccio col simbolico e con l’immaginario; in particolare questo reale si continua nell’immaginario del corpo, senza soluzione di continuità. Pensate alle psicosomatosi, alle conversioni, ai disturbi della cenestesi, ai deliri ipocondriaci e avete l’immediata percezione di cosa questo significhi. Ma è ovvio che una conversione non si fa solo nella continuità tra immaginario del corpo e reale. Perché qualcosa si converta è necessaria la presenza di un significante, ovvero del simbolico: se gli esseri umani possono sentire un “groppo in gola” è ben perché esiste sia la parola “groppo” che la parola “gola”. Dunque terzo anello. Ma neanche questo basta. Affinché invece di dire “groppo in gola” si senta un “groppo in gola” in rapporto alla parola che qualcuno pronuncia davanti a noi, è necessario un sintomo, è necessario che quella parola, pronunciata in quel momento, abbia per noi un significato. È qui che si ritrova la funzione del Nome-del-Padre. Essere esposti alla castrazione simbolica, significa accedere ad un senso unico per noi, piuttosto che essere psicoticamente presi nel senso che abbiamo per l’Altro materno e significa anche accedere ad un senso unico per noi, piuttosto che essere nell’angoscia della comparsa dell’oggetto a che ci viene a ricordare il nostro essere senza senso. Dunque il sintomo, il quarto anello, il quarto capo della quatreccia.

È Lacan, si certo è Lacan, ma è anche Freud quando ci riporta a delle considerazioni fondamentali del genere che lo sviluppo dell’umanità, il suo così detto progresso, non è dovuto alla ricerca del bene comune, o allo sviluppo di una scienza del reale che di per sé sarebbe foriera di conquiste sempre maggiori; il nostro sviluppo è dovuto invece al sintomo, al nostro far massa attorno al sintomo.

Allora, per concludere, si può praticare la psicoanalisi senza delirare? Forse no, ma, nello stesso tempo, la psicoanalisi può non essere un delirio. Basta che ad essa ci teniamo come al nostro sintomo, alla nostra tradizione, alla nostra appartenenza sapendo che, come è per la legge difesa da Socrate, non si basa su niente se non sull’uso che possiamo farne.

[1]il luogo pieno di strage cominciò a distinguere, battendosi le tempie diede un grido. E là, stroncato fra corpi stroncati, giacque sul sangue degli agnelli, e a forza d’unghie e di dita segava e strappava i suoi capelli, e senza più parole stette gran tempo…In triste stato, senza né cibo né bevanda, l’uomo tra le belanti uccise dalla spada, siede quasi tranquillo, ma prostrato. E già tende si vede, a triste meta. Quale sia la “triste meta” è noto: Aiace si getta sulla propria spada, infissa al suolo, uccidendosi. Sofocle, Aiace, 350 – 358 e 370 – 275.

[2] N. Abraham e M. Torok, Il verbario dell’uomo dei lupi, tr. it. Liguori, 1992, p. 115.

[3] S. Freud, “Costruzioni nell’analisi”, in Opere (OSF), Boringhieri 1979, vol. 11, p. 549.

[4] Ivi, pp. 550 e segg.

[5] Ivi, p 545.

[6] Ivi, p. 552.

[7] G. Groddeck, Il libro dell’Es, tr. it., Mondadori 1971.

[8] Cfr. J. Lacan, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, Séminaire 1976 -1977, pubblicazione fuori commercio, lezione IV, p. 54.

[9] G.Groddeck (1971), cit., p. 34.

[10] G. Groddeck, Satanarium, tr. it., Il Saggiatore 1996.

[11] G. Groddeck (1996), p. 15.

[12] Il gioco si fa tramite l’omofonia di “la matière” e, appunto, “l’âme à tiers.” J. Lacan. cit., (1977) p. 51.

[13] G. Groddeck (1971) pp. 29-36.

[14] Ivi, p. 107

[15] C. G. Jung, Ricordi sogni riflessioni, Il Saggiatore, Milano 1965 p. 191. A questo proposto cfr anche il modo in cui lo stesso punto, e la stessa citazione, è ripreso in F. Gambini, Paranoie. Tra psichiatria e psicoanalisi: saperci fare con la psicosi, Franco Angeli, Milano 2015, p. 85.

[16] Nella traduzione italiana è scomparso dal titolo il riferimento alle “Cryptonimie”. È tanto più sorprendente in quanto proprio il riferimento alla cripta, alla criptazione e alla “decifrazione” costituisce l’asse portante della prefazione di Derrida al libro di cui stiamo parlando e il cui titolo, nell’originale francese, è il seguente: Cryptonimie. Le Vérbier de l’Homme aux Loups.

[17] N. Abraham e M. Torok (cit.) p. 102.

[18] S. Freud, “Dalla storia di una nevrosi infantile”, in Racconti analitici, Einaudi 2011, p. 685.

[19] Ivi, p. 686.

[20] OSF, vol. 10, p. 491.

[21] Ibidem.

[22] N. Abraham e M. Torok (cit.) p. 102.

[23] Ibidem.

[24] Si tratta ovviamente di un neologismo, ricalcato sul neologismo francese Verbier. In entrambe le lingue si tratta di parole raccolte come si raccolgono le erbe in un erbario e analizzate a partire dal senso supposto che è loro supposto

[25] Il naso torna molte volte, nella verruca della madre come nel sogno del naso adunco del padre. Il fatto sostanziale è che ad un certo punto della sua vita Pankejeff temeva di soffrire per un Lupus (sic!) seborroico al naso.

[26] White è bianco come bianchi sono i lupi del celeberrimo sogno e dalla sua analisi, così come condotta da Freud, risulta l’implicazione della sorella (Sister) nella genesi del sogno.

[27] N. Abraham e M. Torok (cit.) p. 150 – 152.

[28] Ivi, p. 158

[29] Cfr. Lacan, cit. (1977) p. 54.

[30] …ce qui m’a un peu effrayé dans ce qui chemine, en somme, de quelque chose que j’ai inauguré par mon discours. J. Lacan, cit. (1977) p. 52.

[31] Torok M. L’occulto dell’occultismo, in Abraham N. e Torok M., cit. p. 225.

[32] La questione del limite merita un commento a lato del testo di questo articolo. Se da un lato possiamo pensare all’ermeneutica come ad una teoria dell’interpretazione che nascerebbe solo in epoca moderna, dopo la Riforma, in conseguenza dell’Umanesimo e dell’Illuminismo e che si caratterizzerebbe essenzialmente per la sua autonomia, secolarità e universalità (P.C. Bori, L’interpretazione infinita, Il Mulino, 1987, p. 6) dall’altro quella interpretativa è un’esperienza i cui presupposti sono remoti e in un certo senso universali e che assume speciale chiarezza nella lettura cristiana della Bibbia. Questa lettura, ai suoi inizi, si trovò dinanzi a speciali difficoltà: l’autorità delle scritture giudaiche era infatti indiscussa e al tempo stesso tuttavia la loro distanza, la loro alterità era non solo implicita, ma direttamente denunciata da una parte degli scritti neotestamentari. Questo dualismo portava da un lato al continuo rischio della rottura con le radici giudaiche […] dall’altro ad un singolare affinamento della lettura allegorica, affinamento consistente nel non negare o svalutare il senso storico, e nel dispiegare orizzontalmente la polisemia…(P.C. Bori, cit. p. 7). A questo si deve aggiungere quanto è proprio della mistica ebraica ovvero un pensiero che ricorre in tutta la letteratura rabbinica, fin dagli esordi, e che identifica il grande libro della Torah, con la sapienza di Dio. La Torah è considerata preesistente alla formazione del mondo e racchiude pertanto non solo il racconto della genesi, delle vicende storiche del genere umano e dei precetti che regolano la vita d’Israele, ma anche il progetto stesso della creazione. (G. Busi, Mistica ebraica, Einaudi 1995, p.VII). Da qui a concepire uno sviluppo delirante delle “criptonimie” bibliche il passo è breve. Per esempio questo: La storia comincia con la descrizione dei fatti. Questo libro è la prima descrizione d’un codice incluso nella Bibbia che rivela accadimenti sopraggiunti migliaia d’anni dopo che la Bibbia è stata scritta. Dunque si tratta, forse, della prima descrizione dell’avvenire. Abbiamo appena cominciato a comprendere il codice della Bibbia. Questa assomiglia ad un puzzle composto da un numero infinito di pezzi, di cui non ne possediamo che poche centinaia. Possiamo solo immaginare il risultato finale. Tutto quello che posso assicurare è che c’è un codice nella Bibbia e che, in qualche caso spettacolare predice degli avvenimenti che si sono prodotti esattamente nel modo in cui sono stati descritti. (M. Drosnin, La Bible: code secret, tr. fr., Laffont 1997. La traduzione italiana del testo è mia.) Tanto perché si capisca bene di cosa parlo, cito un po’ a caso dal libro cosa si è potuto desumere dall’interpretazione del codice: l’assassinio di Rabin, l’olocausto, l’attacco giapponese a Pearl Harbor, la scrittura di Amleto da parte di Shakespeare, la formulazione della teoria della Relatività da parte di Einstein, etc.

[33] J. Lacan, cit. (1977) p. 53.

[34] Ibidem.

[35] J. Lacan, Les Psychoses, le Séminaire, Livre III, Seuil 1981, p. 98.

[36] Cfr. Deleuze e Guattari, L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, tr. it. Einaudi, 1975.

[37] J. Lacan, cit. (1977) p. 51.

[38] Ibidem.

[39] Ivi, p. 52

[40] …We are such stuff / As dreams are made on, and our little life / Is rounded with a sleep…(W. Shakespeare, The Tempest, atto IV, scena I).

[41] J. Lacan, cit. (1977), p. 54.

[42] Ivi, p. 74.

[43] Ivi, p. 54.

[44] Nella lezione dell’8 febbraio Lacan lascia la parola ad Alain Didier Weill e lui, prima di cominciare a parlare: “Posso dire che parlerò della passe?”. E la risposta di Lacan: “Può anche parlare della passe.” J. Lacan, cit. (1977), p. 69

[45] Ivi, p. 48.

[46] Ibidem.

[47] P. A. Rovatti, La filosofia può curare?, Cortina, Milano 2006.

[48] Ivi, p. 22-23

[49] F. Gambini, “Il Nome-del-Padre: una versione italiana”, in Bergasse, 19, numero 12,Torino 2014.

[50] Abbiamo detto prima che l’uomo parlò rispondendo…Dante, De vulgari eloquentia, Libro I, IV, 5.

[51] J. Lacan, cit. (1977), p. 55.

7 novembre, Roma – introduzione al seminario di J. Lacan L’insu que sait…

Conferenza di M. Darmon e P.-Ch. Cathelineau sul seminario di Jacques Lacan L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre (1976-1977)

dove: via Carlo Fea 2, nella sede del Dipartimento di Slavistica, al I° piano dell’edificio di Villa Mirafiori

quando: sabato 7 novembre ore 11.00

per informazioni rivolgersi a: info@lacanlab.it

sabato 15 marzo, Roma – Il fenomeno psicosomatico

Laboratorio Freudiano di Roma

Elisabeth Du Boucher Lasry – Ecole Sigmund Freud di Parigi

Silvana Fiorito – immunologa

Anna Molino – ginecologa

Chiara Rusconi – pediatra

dove: via Corsini 3, Roma

quando: sabato 15 marzo dalle 10 alle 18

Fabrizio Gambini – Perseguitare il persecutore

Fabrizio Gambini

Perseguitare il persecutore

ovvero

Cosa ne è della Paranoia nella società dell’immagine?

Saggio per un’analisi topologica di una forma di psicosi nella Nuova Economia Psichica

Nell’interlocuzione tra l’Io e un’allucinazione non è mai questione di simmetria. Non c’è alcuna forma di simmetria tra l’Io stesso e l’oggetto che si presenta come allucinazione. È un altro modo per dire quel che Freud già notava, ovvero che l’oggetto, quando si presenta, è presente su uno sfondo d’angoscia. L’angoscia accompagna sempre una percezione il cui tratto fondante è la mancanza di simmetria rispetto all’Io per cui si produce.

È questo l’incubo della materializzazione del doppio: l’immagine speculare che ci corrisponde, col braccio sinistro che gratta lo stesso naso che noi grattiamo col destro, cessa di essere speculare, si anima di un’anima che non è la nostra, e smette di corrisponderci. A ben vedere non è neanche sicuro che si tratti dello stesso naso perché, ad esempio, nel caso che sul naso si abbia un neo sulla narice destra, l’immagine corrispondente mostra un naso fornito di neo a sinistra. La simmetria è in fondo la garanzia di un ordine che fa sì che il mondo che vediamo corrisponda ordinatamente a ciò che supponiamo ci sia lì dove qualcosa vediamo. Si tratta della simmetria fondamentale che costituisce la garanzia della relazione biunivoca e simmetrica tra ciò che è impresso sulla retina come immagine e quanto c’è nel mondo la cui immagine ci rappresentiamo. Ma quando l’immagine in sé si anima? Quando si rende cioè indipendente e si mette lei, l’immagine, ad esistere? Allora la simmetria costitutiva del nostro mondo si rompe e la mancanza di simmetria che caratterizza l’insorgenza del doppio genera angoscia. Da questa angoscia, a protezione dall’angoscia stessa, si genera l’idea del persecutore. È quello che succede al personaggio di Gogol che si trova perseguitato dal proprio naso, è quello che succede al personaggio della fiaba di Andersen che si trova perseguitato e condannato a morte dalla propria ombra, è quello che avviene al Dr Jekyll perseguitato dall’odioso Hyde, ed è quello che avviene a Tertuliano Máximo Afonso per aver noleggiato una videocassetta. In sostanza è quello che sempre avviene nel momento in cui la fantasia dei romanzieri evoca l’incontro impossibile col doppio.[1]

Il doppio infatti è quanto ci corrisponde, senza però corrispondere per questo all’immagine che noi ci facciamo del mondo. A prima vista non tutti gli oggetti che ci corrispondono e animano un Reale diverso dalla nostra realtà, sembrerebbero avere la caratteristica di essere “doppio”, ma, a ben vedere, c’è qualcosa che spinge comunque in questa direzione. Che dire, ad esempio, del Dio che parla all’Io dal luogo della forclusione dell’istanza paterna? Il Dio della psicosi, in qualche modo, è sì un doppio dell’istanza paterna,[2] ma un doppio che non possiamo riconoscere come tale, non avendo accesso all’originale così duplicato. Il risultato è che la percezione allucinatoria compare, come si è detto, su sfondo d’angoscia. Evidentemente il rapporto tra Io e Dio è altra cosa del rapporto tra Io ed Io[3]: il Dio che parla allo psicotico è un altro Dio da quello che l’Io si rappresenta come oggetto della fede che sceglie di testimoniare. Siamo un po’ nella situazione evocata da quella barzelletta, puntualmente e acutamente segnalatami dalla persona alla quale avevo accennato, per discuterne, il contenuto di questo scritto, e nella quale un signore si trova totalmente solo in cima ad una montagna e di fronte ad un panorama grandioso. Si guarda intorno, guarda in alto, e comincia a gridare: “C’è qualcuno?” Sempre più angosciato e inquieto, grida sempre più forte, fin quando una voce dal cielo risponde “Dimmi figlio mio”. “Chi sei?” interroga l’uomo, e la voce risponde “Io sono Dio”. “E come faccio a saperlo?” interroga di nuovo l’uomo. “Gettati nel vuoto affinché i miei angeli ti possano raccogliere e portarti da me” risponde serena la voce. L’uomo, incerto, si guarda un po’ intorno e grida: “C’è qualcun altro?”

Il punto fondamentale dunque è che quello che ci corrisponde nel registro della psicosi, ad esempio le allucinazioni che noi produciamo, non ci corrisponde nel registro immaginario, e per questo simmetrico, in cui l’Io riconosce il mondo e riconosce se stesso. Per questo, ripeto, l’insorgenza dell’oggetto nel nostro campo percettivo avviene e non può che avvenire su sfondo d’angoscia.

Non è l’unica caratteristica dell’oggetto. Ad esempio ce n’è una seconda che è quella della reciprocità. Ma la reciprocità non è la simmetria. Da un oggetto orale si può essere mangiati, da ciò che vediamo possiamo essere visti ma, ripeto, questa reciprocità non è simmetria e, non essendo simmetria, non è in grado di proteggerci dall’angoscia. Che dire, ad esempio, di una madre che dica al proprio bambino: “Ti mangerei di baci”? La fonte di nutrimento si fa divoratrice. Dove collocare un amore del quale si è oggetto e in nome del quale si può essere nutriti, vezzeggiati e, nello stesso tempo, divorati?

Non saprei citare l’autore o il titolo, ma ricordo perfettamente un breve racconto di fantascienza in cui una specie di postino spaziale naufraga con la propria astronave su un pianeta sconosciuto e lì si imbatte in un enorme animale simile ad una pantera. Della pantera l’animale ha il corpo, i peli, la bocca, le zanne e gli artigli, ma non ha gli occhi né il naso né le orecchie. La testa assomiglia piuttosto ad una grossa palla di pelo il cui aspetto è tale da far pensare che l’animale voglia aggredire e divorare l’uomo. Nel suo cercare di sfuggire all’animale, l’uomo si chiede con quali sensi l’animale lo individui, per capire come nascondersi: sottrarsi allo sguardo su o dietro un albero, sottrarsi all’olfatto rotolandosi nella terra o immergendosi nell’acqua, sottrarsi all’udito restando in assoluto silenzio? Come sfuggire a chi ti segue senza occhi per vedere, orecchie per sentire e naso per annusare?[4] In forma romanzata è la questione che Lacan pone nel seminario sull’angoscia quando evoca l’immagine di una mantide religiosa nel cui occhio prismatico non ci si può specchiare. Non sappiamo cosa e chi siamo per lei che, insieme, ci ama e ci divora. È da questa forma d’angoscia che la simmetria dell’immagine ci protegge: occhio per occhio, dente per dente, punto per punto. L’allucinazione, il ritorno dell’oggetto nel reale, pur essendo preso nella reciprocità, manca di questa simmetria, e per questo genera angoscia.

Un modo per proteggerci dall’angoscia generata da questa specifica mancanza di simmetria, senza per questo sprofondare in un rapporto puramente immaginario tra l’Io ed il suo Tu speculare che, in quanto tale, non è nient’altro che l’immagine rovesciata dell’Io, è il riconoscimento della funzione della differenza sessuale. Molto banalmente, questo significa potersi inscrivere, ad opera della castrazione, in una soggettività sessuata.

Vale la pena, a questo punto, di fare una piccola digressione, circa le modalità con le quali il riconoscimento della differenza sessuale ci protegge dal presentarsi dell’oggetto in quanto fonte d’angoscia. Di questo si hanno tracce imponenti quanto evidenti: ho visto recentemente un adolescente precipitato in una crisi di panico dal pensiero che forse era all’inizio di una relazione d’amore, e di sesso, con una compagna di scuola. Se la relazione non è col simile, con lo speculare, col simmetrico e, per questo, col prevedibile, la relazione stessa diventa fonte d’angoscia: per salvarsi, ha dovuto fuggire, come il postino spaziale o come davanti ad una mantide religiosa. Ci torneremo più avanti in questo scritto.

In ogni caso, in generale, il nostro strutturale sentimentalismo ci porta a pensare che là dove c’è sesso, possa eventualmente esserci anche amore. Talvolta ci spingiamo addirittura a pensare il sesso come conseguenza sciagurata della caduta dell’amore e al ritorno all’amore come guarigione dal sesso. Per introdurre invece il punto centrale di quel che intendo con la nozione di ineliminabilità della presenza della divisione sessuale per quanto riguarda la protezione dall’angoscia, vorrei provare a rovesciare la frase nel modo seguente: là dove c’è amore siamo sicuri che, se le vanno come devono andare, c’è sesso; ovvero è il sesso che consentirebbe una sorta di guarigione dall’amore, che ne consentirebbe, diciamo così, un esercizio temperato. Si tratta di una proposizione che, a ben vedere, è decisamente fastidiosa e, direi, poco digeribile ai più.

Finché la questione riguarda un uomo e una donna siamo tranquilli, ben installati nel nostro senso comune come in una pantofola: sesso e amore appaiono poter andare di pari passo, sesso accompagnato dal dono dell’amore o amore dal quale, completandolo, il sesso ci protegge. Ma la stessa proposizione (là dove c’è amore c’è sesso) può ugualmente riguardare due uomini o due donne, così come riguarda madri, padri, figli e figlie, e come riguarda la relazione che ognuno di noi ha con il prossimo, del quale ci dicono che andrebbe amato come amiamo noi stessi. La frase riguarda dunque anche la relazione che abbiamo con noi stessi e, infine, riguarda l’amore degli amori, il modello di ogni amore, ovvero l’amore che l’essere umano ha per Dio e il suo reciproco: l’amore che l’uomo suppone a Dio nei suoi confronti.

Quando dico che quello per Dio è il modello di ogni amore, intendo qualcosa di molto preciso, ovvero che è modello di ogni amore perché è amore nella sua forma pura, nella sua forma perfettamente soggettiva, in quanto rivolto a ciò che non c’è: amore per ciò che non esiste. Il punto è che questa forma di assenza dell’oggetto è caratteristica di ogni forma d’amore e, ripeto, è per questo che l’amore per Dio è il modello di ogni forma d’amore. L’oggetto d’amore non c’è, come non c’è Beatrice per Dante, Laura per Petrarca e Silvia per Leopardi. Tutt’e tre, Beatrice, Laura e Silvia, hanno dovuto non esserci per poter esistere per sempre per ognuno di noi in quanto trasfigurate dall’amore di uno di noi.

L’amore è amore dell’assenza, è amore della mancanza. L’amore è nostalgia, è lontananza. Lo celebra una vecchia canzone di Domenico Modugno: “La lontananza sai è come il vento…” che non ricordo esattamente cosa faccia ma che, in sostanza, trasforma in incendi i fuocherelli, e lo celebra una celebre immagine di Levinas, che metaforizza l’incontro con l’altro come una carezza, ovvero un gesto pudico di ritiro e di allontanamento.

Ora, il sesso è precisamente ciò che istituisce la mancanza che, quando funziona come si deve, genera carezze, ovvero amore.

Questo vuol dire, ad esempio, che c’è divisione sessuale tra una madre e suo figlio e, se c’è divisione sessuale, è fondamentale che ci sia riconoscimento della stessa e che, conseguentemente, possa esserci la sua simbolizzazione, ovvero il suo farsi parola. Forse è necessario ricordare a questo punto la psicoanalisi e l’accusa di pansessualismo che a questa è stata e continua ad essere rivolta. Su questo, sull’importanza della teoria sessuale per Freud, ci sarebbe da interrogarsi al lungo[5], per il momento limitiamoci ad osservare che una madre che abbia parole per nominare la distanza, che l’accetti come costitutiva della relazione, potrà volere il bene di suo figlio senza per questo volere la perfetta corrispondenza tra il figlio e l’oggetto immaginato come necessario al compimento del suo ben-essere di madre. Pensate all’amore di Maria per Gesù, amato come figlio e “lasciato” libero di morire in croce per compiere qualcosa che riteneva parte necessaria del suo percorso. Ma, molto più in piccolo, penso alla madre di un mio paziente, un omone di 120 kili del quale la madre è riuscita a dire: “Lei lo sa dottore, per me N. è come un figlio”. Chi assisteva con me al colloquio l’ha preso come una sorta di lapsus con il quale si prendeva una certa distanza dalla maternità e dalla responsabilità della stessa. È strano, ma io l’ho presa al contrario: avere un figlio può succedere; succede alle leonesse e alle tigri come alle donne, ma che N. fosse come un figlio, implica una scelta, un rafforzamento, un raddoppiamento[6] e una conferma solo umana del legame biologico. Ovvero ho letto in quel “come”, la cifra di un disconoscimento, di un mancato riconoscimento della differenza sessuale che separasse l’omone da ciò che era per sua mamma.[7]

Al contrario, il riconoscimento della differenza sessuale, questa introduzione nella dialettica io – tu di una differenza che, ripeto, è sessuale, impedisce lo svolgersi di un rapporto sterile, a prodotto zero, puramente immaginario tra l’Io e il suo Tu speculare, che non è nient’altro che l’immagine rovesciata dell’Io.

È da questo che il riconoscimento della differenza sessuale ci protegge. Più in generale non si tratta solo di protezione dalla psicosi, ma anche del fatto che, ad opera del riconoscimento della differenza, siamo protetti dalla contingenza moderna che vede il trionfo dell’immaginario e l’annegamento del desiderio nella concupiscenza dell’oggetto di consumo.

In questo contesto l’altra metà dell’androgino, la metà perduta, non sarebbe, diciamo così, l’altra metà della mela, bensì l’immagine speculare dell’unica metà che, in quanto immagine, sostiene l’illusione dell’esistenza della mela in quanto intero. Ne consegue che la sessualità è ciò che consente a tutte le mezze mele che siamo di sopportare di essere divise e, insieme, di avere a che fare con altre mezze mele, anche loro auspicabilmente sopportanti di essere mezze. [8]

Sappiamo bene che è per questa ragione che nella psicosi, caratterizzata da una peculiare difficoltà di accesso alla castrazione, resta la traccia di una difficoltà nel riconoscimento della differenza tra i sessi. Freud direbbe che resta la traccia della fondamentale bisessualità dell’essere umano, resta, in ogni caso, come una specie di ordito che soggiace alla tela in cui si rappresenta ogni forma unica, individuale e irripetibile di psicosi.

Anche nel caso del quale intendo parlare c’è una traccia di questo, e Barbara, puntualmente, narra di un passato “gravato” da difficili esperienze omosessuali. Adesso non ha una vita sessuale e il sesso sembra essere l’ultimo dei suoi problemi. La peculiarità di Barbara, la cifra della sua situazione psicopatologica, non sta però nella sua presunta omosessualità, bensì nel modo in cui Barbara nega la funzione della differenza nella relazione Io – Tu, interloquendo con un altro immaginario che non sarebbe nient’altro che lo specchio dell’Io, se non fosse che il gioco tra l’oggetto a e l’oggetto a1 fa comparire nello specchio l’oggetto, dando all’altro della relazione immaginaria la funzione di persecutore. In altre parole, il sintomo, piuttosto che operare come una sorta di raddoppiamento del simbolico, nel caso di Barbara, opera piuttosto come un raddoppiamento dell’immaginario, in un gioco tra a e a1 che esclude ogni rassicurante simmetria nello specchio dell’Io.

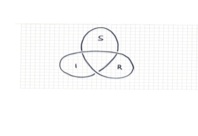

Partiamo, per provare a rappresentare questa situazione, dal gioco tra immaginario, reale e simbolico.

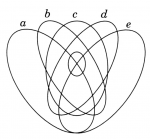

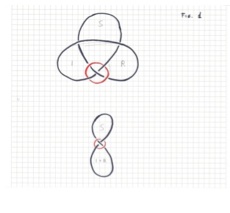

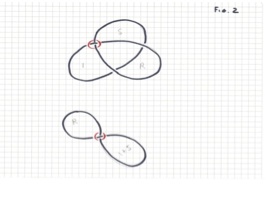

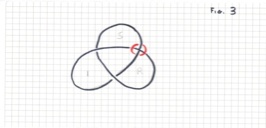

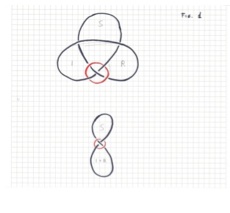

È un gioco che possiamo immaginare[9] attraverso un falso nodo a trifoglio:

Qui, nel falso nodo a trifoglio, avremo che la separazione, e dunque la possibilità di funzionamento simultaneo R. S e I in quanto separati, è data soltanto dal ripiegamento del tratto orizzontale della corda verso l’alto e che niente impedisce al trifoglio di diventare un otto, e all’otto di diventare un cerchio, ovvero uno spazio in cui non è possibile alcuna articolazione tra R,S e I: quello che sarebbe una sorte di morte psichica, una resa totale alla schizofasia, al gioco totalmente anarchico e disarticolato tra lettera, significante e significato. Affinché questo falso nodo tenga, consentendo almeno una parvenza di psichismo, è dunque necessario ricorrere ad una seconda corda, che può essere posizionata in diversi punti:

Il primo (fig. 1) fissa l’incrocio in basso in modo da lasciare possibile in ogni momento la costruzione di un otto in cui S è separato dallo spazio comune di R e I.

Il secondo (fig 2) fissa l’incrocio a sinistra in modo da consentire un otto in cui R è separato dallo spazio comune costituito dalla coincidenza di S e I:

Il terzo infine fissa l’incrocio a destra in modo da rendere impossibile il disfacimento della forma a trifoglio (fig. 3) e dunque l’articolazione e separazione tra S, R e I.

Direi che per Barbara qualcosa è successo che ha legato i tre registri nel modo indicato dalla figura 1, ovvero una sorta di forclusione del simbolico che lascia totalmente separato lo spazio comune al reale e all’immaginario. Il reale è quel che Barbara immagina che sia e, nella realtà, questo reale compare come un’ombra pervasiva, come un doppio strisciante che la getta nell’angoscia. Mancanza di simmetria, l’abbiamo detto, ma non mancanza di reciprocità e dunque l’odio per l’ombra crea l’odio da parte dell’interlocutore che da quest’ombra è investito. In altre parole, gli accidenti della sua vita, l’hanno portata ad annodare i registri all’incrocio di I e R (fig. 1). Questo significa che l’oggetto a si raddoppia immaginariamente in un oggetto a1 del quale non c’è modo di liberarsi e che non cessa di segnare, con la sua angosciante presenza, l’altro dell’interlocuzione immaginaria. Fermo restando quell’annodamento, si è prodotta una irrimediabile separazione tra S da un lato, e I ed R dall’altro. E anche questo è un modo per rappresentare qualcosa della forclusione del simbolico che costituisce il tratto propriamente paranoico di Barbara.

Il padre, professionalmente affermato, ha su di lei e sul suo corpo un potere di vita e di morte. Barbara ricorda, o meglio, pensa e teme di ricordare, un episodio un po’ confuso: lei bambina su un divano, qualcuno, forse un amico del padre, era seduto sullo stesso divano e delle carezze o un contatto le hanno fatto pensare che il padre, presente nella stanza, la offrisse quale oggetto di godimento sessuale alla concupiscenza dell’altro. Se dichiarava la sua difficoltà, se cercava aiuto, in questa come in molte altre circostanze successive, la domanda d’aiuto era bollata come malattia dal padre che, a causa del suo potere sociale e professionale, e intendo con questo il potere pressoché infinito che Barbara suppone al suo terrificante padre immaginario, trovava sempre chi ratificava questa sua diagnosi, impedendo così all’urlo di dolore di Barbara di essere altra cosa che una espressione sintomatica, scaturita come un fungo dal suo micelio dal luogo oscuro della follia di Barbara. Qui non si tratta di metafore. Al centro della questione si trova infatti la voce o, se preferite, l’orecchio che questa voce raccoglie. È l’orecchio/voce che, letteralmente, incarna per Barbara il persecutore. I vicini la odiano e la perseguitano perché odono le sue urla, e non si rendono conto che lamentandosi di queste, la spingono ad urlare sempre di più, in una spirale senza fine. Adora il telefono, è il suo strumento preferito. Quando mi parla, anche di persona, nei momenti in cui mima la voce dell’Altro (il padre, un vicino), la sua voce si arrochisce, si trasforma e si carica d’odio come una nuvola dell’acqua di un temporale. Lo stesso tono a tratti compare, non come mimesi dell’altro che la perseguita, bensì come effetto del suo rivolgersi a me, quando mi ingiuria. In questa circostanza è lei il persecutore che mi accusa di perseguitarla in quanto rappresentante di una psichiatria che non ha con lei altro rapporto se non quello determinato dal suo essere lo strumento coercitivo e violento della volontà persecutoria del padre. L’annodamento di Barbara si è fatto tra un padre immaginario e terrificante che minaccia, punisce ma che non istituisce una regola riconoscendo la quale si avrebbe diritto all’amore. La domanda d’amore, rivolta a quell’oggetto immaginario, diventa persecuzione, diventa stimolo alla punizione, all’esercizio della violenza. Quello di Barbara è un odio/amore che genera odio. Barbara diventa così una specie di stalker,[10] preda di una paranoia che ha la preoccupazione di costruire concretamente, nella realtà, il proprio persecutore, e lo fa nell’unico modo che conosce, perseguitandolo. D’altronde è l’odio che si situa alla giunzione tra immaginario e reale ed è lì che Barbara si è trovata a fare il suo annodamento. Il simbolico resta fuori campo, escluso dal tentativo di far coincidere la realtà col reale annodato all’immaginario.

Questa situazione domanda una particolare cura per essere maneggiata ed è una cura alla quale si deve sempre molta attenzione quando si tratta di maneggiamento di un transfert psicotico. Bisogna fare attenzione a che, nella gestione transferale di una situazione del genere di quella descritta, non si vada formando un annodamento di tipo 2 che vede l’immaginarizzazione di un padre simbolico a scapito di una specie di “forclusione” del Reale che non ne consente alcuna caduta. Barbara mi parla di un precedente terapeuta, morto, che lui sì che aveva capito, che lui sì sarebbe stato in grado, che lui sì avrebbe potuto antagonizzare il padre. Ciò a cui bisogna fare attenzione è di non trovarsi mai nella posizione del terapeuta morto, ovvero di chi “lui sì”. È una posizione che apre fatalmente a reazioni terapeutiche negative. Il reale non metabolizzabile di questa immaginarizzazione di un transfert simbolico, ritorna sempre e ritorna con la carica di odio che puntualmente si presenta alla giunzione tra reale e immaginario.

Eppure si tratta di provare ad operare uno spostamento del nodo dalla posizione in cui il legame tra immaginario e reale forclude il simbolico (fig. 1), ma si tratta di spostarlo verso il legame tra simbolico e reale che, come si vede dall’immagine del nodo, non “forclude” nessuno dei tre registri, bensì li tiene annodati in modo che questi possano funzionare all’unisono ma separati tra loro.

Ora, per forzare il transfert a costruire questo tipo di quarto anello (fig. 3) non è che ci siano molti modi, anzi, sempre più, con l’avanzare della mia esperienza nel trattamento di quadri psicotici gravi, mi pare che il modo sia uno solo ed è quello di far valere, in un certo modo, la funzione del “no”.[11]

Il “no” di cui si tratta è un “no” al quale un agente sia supponibile. Questo significa che quel “no” non sarà un puro Reale che, a rigor di termini, renderebbe letteralmente non esistente l’oggetto negato, e che non sarà neanche il riflesso di una posizione immaginaria (fin troppo facilmente percepibile come contrap-posizione) attribuita all’altro che detta la sua legge violenta e arbitraria. Piuttosto il “no” che andiamo ricercando è la funzione di un limite percepito come il riflesso di un po’ di Simbolico, del poco Simbolico che il soggetto può avvicinare, avvicinandosi così, nella misura del possibile per lui, a qualcosa che sarebbe vagamente dell’ordine della castrazione.

Quello di cui parliamo è un “no” non sempre facile da maneggiare, in particolare si tratta di evitare l’immaginarizzazione di un’istanza paterna, forclusa nel simbolico, che rischia di tornare nel reale senza alcuna possibilità di essere articolata, se non come allucinazione o idea delirante. È quel che è successo a Schreber con Flechsig ed è quello che in effetti succede spesso col risultato di esporre il paziente ed il suo terapeuta a reazioni terapeutiche negative o a delle impasses irrisolvibili della cura. La ricetta per evitare che questo succeda è apparentemente semplice anche se il tentativo di capire che cosa questa significhi in concreto ci occuperà per un po’ di tempo. Per il momento la formulerei nel modo seguente: temperare col riferimento al reale la funzione immaginaria della quale si è transferalmente investiti, al fine di consentirne una parziale simbolizzazione.

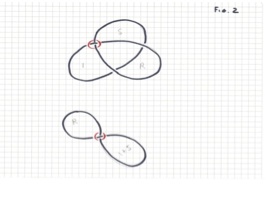

In prima istanza, prima di addentrarci nei percorsi clinici che possono illustrare questa posizione, vorrei riprendere alcune questione relative agli annodamenti possibili dei tre registri. Questo è un nodo a trifoglio che, in quanto tale, definisce quattro spazi. Questi sono costituiti da uno spazio centrale formato dalla confluenza dei tre spazi laterali. Se indichiamo questi ultimi con R,S e I al centro avremo uno spazio che è R + S + I. Si tratta di un vero nodo, ovvero di un intreccio che non si può sciogliere a meno di non interrompere la continuità della corda che ce lo fa immaginare. Non è un osservazione banale; significa che non diventa psicotico chiunque lo voglia. Al contrario, bisogna che questo tipo di annodamento sia fallito, perché qualcosa del funzionamento inconscio possa manifestarsi “a cielo aperto” ovvero secondo una modalità appunto psicotica.

Questo è un nodo a trifoglio che, in quanto tale, definisce quattro spazi. Questi sono costituiti da uno spazio centrale formato dalla confluenza dei tre spazi laterali. Se indichiamo questi ultimi con R,S e I al centro avremo uno spazio che è R + S + I. Si tratta di un vero nodo, ovvero di un intreccio che non si può sciogliere a meno di non interrompere la continuità della corda che ce lo fa immaginare. Non è un osservazione banale; significa che non diventa psicotico chiunque lo voglia. Al contrario, bisogna che questo tipo di annodamento sia fallito, perché qualcosa del funzionamento inconscio possa manifestarsi “a cielo aperto” ovvero secondo una modalità appunto psicotica.

In ogni caso, in questo tipo di annodamento, siamo presi in un funzionamento psichico che si confronta con oggetti investiti di un loro valore reale, simbolico e immaginario, e dunque posizionati nello spazio centrale, ma, nello stesso tempo, la nozione di simbolico, di reale e di immaginario, risulta istituita per il soggetto che in questo modo può scomporre l’oggetto nel proprio discorso, pur salvaguardandone l’unità in quanto oggetto causa del proprio desiderio.

Ho già accennato al fatto che recentemente è venuto a consultarmi un ragazzo adolescente: bravo ragazzo, ottimo studente, impegnato in lodevoli attività extrascolastiche, di aspetto piacevole. Cos’è che non va? Ha conosciuto una ragazza, ha pensato che avrebbe potuto conoscerla meglio, ha avuto l’impressione che la ragazza non fosse restia ad approfondire la conoscenza, si sono scambiati un bacio e gli è esplosa una crisi d’angoscia per la quale ha “dovuto” troncare immediatamente la relazione appena nata. Si chiede che senso abbia la vita ed erotizza l’idea della morte volontaria come presa d’atto dell’insensatezza di tutto. È spaventato da questa erotizzazione, la teme come teme l’amore, e fugge dai suoi pensieri come è fuggito dalla nascente relazione d’amore. Tutti quelli con cui ha parlato fino a quando è venuto a consultarmi (genitori, amici, insegnanti) gli hanno dato delle risposte banalizzanti che, ognuna a suo modo, sono tutte caratterizzate dal non tener conto dell’esistenza del nodo. Un amico gli dice: “Non capisco tutto ‘sto casino per una ragazza, se ci sta te la fai, poi che te ne frega?”, i genitori si angosciano della sua angoscia e lo hanno accolto nel lettone tra mamma e papà, un professore gli rimanda che le questioni filosofiche sono legittime, ma che quando risuonano con quel livello di coinvolgimento personale forse c’è qualcosa che non va e bisognerebbe forse vedere uno psicologo.

Non è che abbia dovuto fare molto, semplicemente tenere una posizione che, in sé, dichiara un certo numero cose. Per esempio queste: i pensieri possono essere pensati, quando ci sono non c’è che da assumerli e vedere di che si tratta; non ci sono pensieri “sbagliati”, ci sono pensieri pensati male. Se i pensieri hanno difficoltà ad essere pensati, il fatto di lasciarli parlare, di lasciare che si facciano parola concretamente articolata nel discorso che si fa voce parlante, aiuta a poterli pensare e, eventualmente, a trovare un modo nuovo per poterli pensare. In questa impresa non è da solo: la sua funzione di analizzante è contenuta da quella d’un analista posato, tranquillo e con la barba bianca, che ascolta ciò a cui succede di farsi parola come l’ascolta il ragazzo stesso. Circolando così il discorso, gli aspetti di simbolizzazione, di decostruzione dell’immaginario, e di impasses con le quali si tocca con mano l’esistenza d’un reale, trovano, o possono trovare, una loro articolazione. Il risultato è che ha conosciuto un’altra ragazza, le ha suonato una sera al campanello di casa facendole una specie di sorpresa, la vede spesso e me ne parla. Senza angoscia.

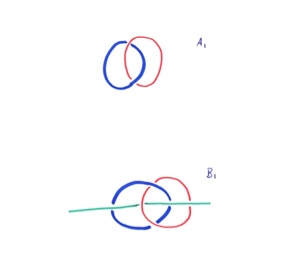

Altra cosa è quando ci troviamo di fronte ad una sintomatologia psicotica. Anche qui, per cominciare ad articolare qualcosa attorno a questo tipo di funzionamento è utile tornare a riferirsi a un possibile sviluppo del nodo a trifoglio. Questa volta siamo di fronte ad un “falso nodo”, ovvero niente impedisce ai due falsi nodi (A e B) di trasformarsi in un “otto” (A può trasformarsi in C e E, mentre B può trasformarsi in D e F) e niente impedisce all’otto di trasformarsi in un cerchio, ovvero in un totale indifferenziato di simbolico, reale e immaginario. Per evitare che questo succeda, per evitare in qualche modo quella specie di morte psichica che è la totale indifferenziazione, è possibile che dei nodi si facciano in punti diversi, ovvero a partire dalle diverse sovrapposizioni a cui da luogo il “falso nodo” a trifoglio.

Questa volta siamo di fronte ad un “falso nodo”, ovvero niente impedisce ai due falsi nodi (A e B) di trasformarsi in un “otto” (A può trasformarsi in C e E, mentre B può trasformarsi in D e F) e niente impedisce all’otto di trasformarsi in un cerchio, ovvero in un totale indifferenziato di simbolico, reale e immaginario. Per evitare che questo succeda, per evitare in qualche modo quella specie di morte psichica che è la totale indifferenziazione, è possibile che dei nodi si facciano in punti diversi, ovvero a partire dalle diverse sovrapposizioni a cui da luogo il “falso nodo” a trifoglio.